【和孩子一起走過「分離焦慮」】

隨著寶寶的發展,6到7個月的寶寶開始會對陌生人、新環境而感到緊張;也可能在主要照顧者離開或是離開視線時,容易緊張或哭泣的行為。

分離焦慮,不只是在發展上的的一個階段,隨著生活的進展,「分離與認同的課題會在之後的生命歷程再度出現。如果幸運的話,我們會花上一輩子發展出一個逐漸複雜而整合的概念去看待自己與他人的關係。」—摘自「人我之間 客體關係理論與實務」

對於三歲以前分離焦慮還在整合當中的幼兒,以及較敏感、依附需求較高的幼兒,我們該用什麼方式和孩子一起練習 #健康的分離呢?

在討論這個議題之前,先來看看書上怎麼解釋關於2-3歲前的嬰幼兒的發展過程吧! ,以下段落摘自「人我之間 客體關係理論與實務 第五章 分離與個體化。」

「情感性客體恆久性( emotional object constancy),約在孩子24-36個月左右發展,亦即孩子約在2-3歲左右能逐漸了解儘管媽媽(或主要照顧者)不在身邊,#但愛一直都在。」

「對於同一個人有關的愉快和不愉快的感情整合起來,相信缺席且令人挫折的母親正是那個讚賞並愛著他的母親,這種能力不只依靠著能夠在理智上整合相反的事物,也依賴足夠多美好經驗的累積, #孩童必須要累積足夠好多的溫暖經驗, #才有辦法不讓小小的分離徹底淹沒了回憶這些美好經驗的能力。」

「高度矛盾的孩童在母親離開的時候表現出強烈的憤怒與思慕,極有可能是因為他沒辦法在母親主動或被動地造成他挫折時,在心中仍存有媽媽美好的形象。」

------------------------------------------------------------------------

書上清楚的敘述,分離焦慮是發展過程中即期自然的發展現象,且其背後是對於主要照瞽者愛的需求,但要滿足孩子的安全感進而慢慢能理解分離是不會對於關係造成威脅的,在生活的實踐上是非常困難且需要給予主要照瞽者支持的。尤其當孩子的氣質呈現高敏感、趨避性高、負向氣質強烈的難養兒童時,主要照顧者的生活,常常是充滿限制與挫折的。

當孩子沒有安全感時,並不會用口語說出:「媽媽,我怕你不愛我」、「和你分開時,我感受不到你愛我」、「是不是因為我不重要,爸爸媽媽才會離開我呢?」。這些潛藏在孩子行為對於「價值感」、「歸屬感」的需求,可能會是利用哭鬧不停的方式去抗議、質疑,並隨著每個孩子的氣質與堅持度不同,更容易呈現出高張的情緒反應,讓周遭的照顧者感到疲累甚至質疑自己的教養方式。

但在傳統教養常用的強迫、威脅、利誘,或是偷偷離開的方式來和孩子分離,看似好像能暫緩表面上遇到的困難,實質上卻是與兒童發展上的需求背道而馳,甚至以長遠的角度來看反而因加深孩子對於愛的不安全感,導致行為上更加激烈的尋求、矛盾與紊亂。

那我們到底能做什麼呢? 來看看提出依附理論的大 師 John Bowlby所提出如何滿足孩子安全感的方向吧!

-------------------------------

摘自 「依戀理論三部曲1:依附」

在發展上來看3歲之後的孩子較容易出現 #在陌生地方帶著安全感和次要依附人物待在一起,尤其在滿足以下三個安全感的條件:

一、次要依附對象是熟悉的人,最好是那些孩子在母親陪伴下認識的人

二、孩子必須在健康且不會提高警覺的狀態

三、孩子知道母親在哪裡,並且有信心可以在短時間恢復與媽媽的接觸

--------------------

依據以上的理論,實際的行為策略包含:

一、陪著孩子與陌生大人(希望未來能建立依附關係的對象,通常是老師或保母)建立關係:

二、孩子必須在健康且不會提高警覺的狀態:

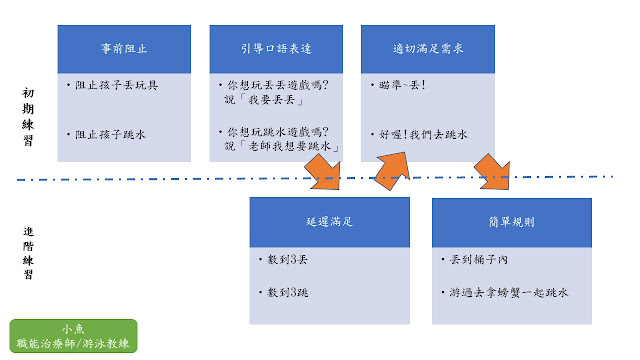

意即在孩子適應環境初期,環境的難度與挑戰若超過孩子的「#最適切挑戰 (註1)」,則容易讓孩子提高警覺或退縮。因此在初期適應的過程,可以嘗試以下的調整方向:

三. 知道母親在哪裡,並且有信心可以在短時間恢復與媽媽的接觸:

與母親的接觸需求來自於對於和母親穩定關係的需求,#相信與母親的分離並不影響被母親愛著的事實,#理解分離不等於不被愛。於是在這個階段,我們可以嘗試以下這些策略:

以上這些小小的行為策略,都是讓孩子能慢慢建立安全感並練習健康分離的方式。但如同前面提到的,當孩子感受到不安全時,持續高強度的哭鬧對於家長其實是非常挫折與沮喪的。

記得有一次來了一個對環境較敏感的一歲半妹妹,媽媽在課後用一種沮喪且挫折的口氣和我說:到底這樣哭哭黏緊緊的行為,真的會隨著年紀越大越來越好嗎?

會的!

在過程中非常辛苦,家長的生活也很無力,但,會的!

在傳統教養的過程中,對於孩子傷心焦慮情緒後所衍伸對孩子的評價,會讓孩子因為感受到被父母的拒絕、推開,反而更讓孩子感到警覺,並用自己的行為(大多是哭鬧、尖叫、挫折、害怕、拉住爸媽…等)努力確保維持接近家長;但若是家長能呈現包容、同理、接納,並持續讓孩子感受到無條件的愛時,則孩子反而容易被安撫下來並感受到放鬆的。

*註1最適切的挑戰(just right challenge):意即當環境的任務難度高於孩子現有的能力表現,但在引導或是練習後,有機會可以勝任的任務,此時這個任務即被定義為最適切的挑暫。過低或過高難度的任務,都會降低孩子的意願,只有最適切的挑戰,才能誘發出孩子的潛能與內在動機。是職能治療領域設計活動任務的核心概念。

*註2心流理論:心理學家契克森米哈賴(Mihaly Csikszentmihalyi)所提出的理論,意指全心全意投入在一件事情當中時,會感到愉悅、忘卻其他生活壓力等的現象。

留言

張貼留言